MÉMOIRE DE LA COLLÉGIALE

MÉMOIRE DE LA COLLÉGIALE

LA MORT À SAINT-JUST AU XVIIIe SIÈCLE, D’APRÈS LES REGISTRES PAROISSIAUX

Par Pierre Pueyo – Illustrations: Collégiale Saint-Just – Mémoire et Patrimoine (sauf spécifications contraires, dûment mentionnées).

Dans le chœur et les chapelles latérales de l’église actuelle, on remarque quelques dalles funéraires, dont certaines proviennent de l’église précédente, qui ne peuvent faire oublier que ce fut autrefois, comme bien des édifices religieux, un lieu de sépulture. Les registres paroissiaux, quant à eux, gardent la mémoire des fidèles très nombreux qui ont fréquenté cette église depuis la fin du XVIe siècle. Enfin, un document de 1777 fournit des indications sur le cimetière, actuellement disparu, qui, autrefois, était attenant à l’église et sur les caveaux funéraires alors aménagés à l’intérieur de celle-ci.

Les empâtements en rouge dans le texte sont actifs. Ils permettent d’avoir le renseignement habituellement obtenu par le biais d’une note de bas de page, apportant ainsi un meilleur confort de lecture. Les ouvrages cités ainsi que leurs auteurs sont compilés en fin de l’article.

À la différence de sa voisine Saint-Irénée en effet, l’église Saint-Just n’est pas bâtie au-dessus d’une crypte, mais elle possédait des caveaux funéraires dans lesquels on ensevelissait certains défunts. Aussi est-il intéressant d’étudier plus en détail ce que les lieux et les documents d’archives nous révèlent sur la mort à Saint-Just, notamment au XVIIIe siècle.

Pour l’ensemble de la période 1670-1792, ce sont plus de 7100 actes de sépulture qui sont disponibles dans les registres paroissiaux. La masse est donc considérable. Aussi pourra-t-on se contenter d’étudier quatre décennies espacées de génération en génération : 1690-1699, 1720-1729, 1750-1759, 1780-1789, ce qui représente un peu moins de 2200 actes, soit significativement tout de même près d’un tiers du total. Il n’est toutefois pas à exclure que des paroissiens de Saint-Just soient morts ailleurs dans la ville ou dans les environs, chez un membre de leur famille par exemple, ou bien et surtout à l’Hôtel-Dieu ou à la Charité, voire, dans le cas des célibataires nombreux parmi les apprentis, les compagnons et les domestiques, dans leur village ou leur province d’origine, ou même ailleurs, après qu’ils eurent vécu et travaillé à Lyon pendant un temps plus ou moins long. Si un traitement statistique s’impose d’abord, les actes permettent aussi d’accéder à une connaissance plus directe des individus eux-mêmes.

La plupart du temps, les personnes ne sont pas désignées autrement que par leurs nom et surnom, c’est-à-dire leur prénom et leur nom. Cependant, dans un certain nombre de cas, il s’y ajoute un titre de civilité, principalement sieur, d’usage assez large, et demoiselle – qui s’applique à toute femme de bonne condition, qu’elle soit mariée ou non, jeune ou non. Dans la première moitié du siècle, apparaît assez couramment le qualificatif d’honnête. Les titres de noblesse proprement dits sont très rares. Quant à celui de messire, il ne s’applique qu’aux chanoines et autres membres importants du clergé.

La profession et la condition sociale peuvent être davantage connues à partir des indications, même si elles ne sont pas systématiques, se rapportant aux intéressés eux-mêmes – dans ce cas, il s’agit presque exclusivement d’hommes -, à leurs parents ou, s’il s’agit des femmes, à leur mari. Il faudrait toutefois, pour mieux connaître les milieux socio-professionnels, étudier les testaments et les inventaires après décès.

On relève sans surprise une nette prédominance de l’artisanat (pour citer quelques exemples: maçons, charpentiers, menuisiers, tonneliers, benniers, c’est-à-dire boisseliers, forgerons, maréchaux-ferrants, serruriers, selliers, cordonniers, chandeliers), du commerce (bouchers, boulangers, épiciers, aubergistes, marchands de vin, râpeurs de tabac, clincailliers, autrement dit quincaillers…), des petits métiers tels qu’affaneurs, dénomination locale des portefaix. Mais, par-dessus tout, l’emporte le monde de la fabrique, c’est-à-dire du travail de la soie, où il n’est pas toujours facile, compte tenu de la diversité des désignations (fabricant, maître, compagnon, ouvrier en draps de soie, ouvrier en étoffes de soie, ouvrier en soie, gazier, faiseur de bas de soie…) de faire la différence entre maîtres et compagnons ou entre marchands et ouvriers, même maîtres, travaillant pour le compte d’un autre. On devine tout de même qu’il s’agit d’un milieu plutôt modeste, auquel l’accueil d’enfants en nourrice nés dans les autres paroisses lyonnaises, notamment celle de Saint-Nizier, de loin la plus peuplée de la villeLa paroisse Saint-Nizier rassemblait à elle seule le tiers de la population de la ville (Zeller, Pollution…, p. 6) et la moyenne annuelle des sépultures y était, en 1775-1777, de 727 contre 59 à Saint-Just (Zeller, Pollution…, p. 19). En 1760, la paroisse Saint-Nizier enregistre 1413 baptêmes (Zeller, La bourgeoisie, p. 143), celle de Saint-Just 71. , ne peut que procurer un utile complément de ressources. Apparaissent également des spécialités telles que passementiers, tailleurs d’habits, tailleurs de corps, c’est-à-dire de corsets, teinturiers, perruquiers. On voit aussi quelques médecins, quelques chirurgiens, quelques maîtres d’école, des domestiques, des mendiants… La noblesse liée aux offices et la noblesse d’épée sont très peu représentées, de même que les simples soldats. Apparaissent plus fréquemment les membres du clergé dans toute la diversité de leurs titres et fonctions : chanoines-barons de Saint-Just, au premier rang desquels le grand obéancier et le prévôt, curés, prêtres perpétuels souvent qualifiés de cinquenaires, car formant deux groupes de cinq, prêtres habitués, et autres clercs, auxquels il faut ajouter les religieuses des monastères voisins de la Visitation de l’AntiquailleDepuis 1627. Outre le monastère de l’Antiquaille, l’ordre de la Visitation possédait à Lyon deux autres monastères : celui de Sainte-Marie de Bellecour (1617) et celui de Sainte-Marie-des-Chaînes (1640) à Serin sur les bords de la Saône. et des UrsulinesDepuis 1633 et s’ajoutant au couvent de la rue de la Vieille-Monnaie sur les pentes de la Croix-Rousse. Il y eut même , à partir de 1673, un troisième monastère d’Ursulines au bas de la montée Saint-Barthélemy. Quant au couvent des Minimes, qui existait depuis 1555, il n’apparaît dans les registres de Saint-Just que comme lieu de sépulture de certains paroissiens. , fruits de la Réforme catholique. Avec une fréquence moindre, on relève quelques fonctions rattachées à la baronnie de Saint-Just : greffier, notaire, lieutenant de la juridiction, et d’autres, plus modestes, telles que tire-cordes, c’est-à-dire sonneur de cloches, ou fossoyeur, fonctions directement liées au service quotidien de l’église.

Saint-Just, à cheval sur la vieille enceinte urbaine du XIVe siècle, consolidée au XVIe, mais peu entretenue par la suite, est à la fois un quartier et un faubourg de la villeZeller, La bourgeoisie…, p. 20 , à laquelle il a été réuni, comme Saint-Irénée, en 1585. Cela explique la mention de contrôleurs et de commis aux portes de Saint-Just pour les aides du roi et pour les octrois de la ville, chargés de prélever les impôts indirects sur les marchandises arrivant à Lyon depuis les campagnes et les contrées voisines. Cela explique aussi la présence de très nombreux jardiniers, vignerons, laboureurs, grangers, travailleurs de terre, cultivant, souvent pour le compte d’autrui, des parcelles sises à l’intérieur des remparts, où l’espace n’est pas entièrement bâti, et surtout au-delà des murs, parfois aussi loin que les territoires de Champvert, de Champagne ou de la Garenne, aux noms d’ailleurs parfaitement révélateurs. On trouve là des propriétés et des maisons des champs appartenant à des gens d’une condition sociale plus élevée, faisant partie du clergé, de la noblesse et surtout de la bourgeoisie. Le titre de bourgeois ou de bourgeois de Lyon apparaît en effet assez souvent : des natifs de Lyon ou des originaires d’autres lieux recherchaient des privilèges fiscaux, notamment en matière de taille et de droits sur le vin ; ces privilèges, en contrepartie de certaines obligations, principalement « de guet et garde », s’attachaient de manière individuelle au droit de bourgeoisie stricto sensu, mais étaient aussi à l’origine de critiques et de contestations, notamment de la part des agents du roi soucieux de limiter les privilèges, et aussi des communautés rurales des environs qui voyaient s’échapper certaines ressources ; en même temps, le soin mis à afficher que l’on n’exerce quelque profession que ce soit, même si l’on n’a pas réuni toutes les conditions formellement requises pour accéder pleinement au statut de bourgeoisZeller, La bourgeoisie…, p. 102 , est le moyen de se distinguer de tout un chacun dans un environnement largement laborieux et populaire, voire pauvre, et de gagner en valorisation sociale. Le quartier du Gourguillon, dont fait partie Saint-Just, l’un des 28 quartiers de la ville issus de la réforme administrative de 1746, est en effet le quartier le plus pauvre de LyonGarden, p. 16 avec 18 livres 10 sols comme valeur moyenne de l’impôt, contre 326 livres 19 sols pour Louis-le-Grand, au sud de la place Bellecour, l’actuel quartier d’Ainay.

Les indications d’origine géographique sont très rares et ne se prêtent guère à la statistique. Dans un aperçu nécessairement incomplet, les paroisses lyonnaises se détachent un peu : Saint-Just bien sûr, mais aussi Saint-Irénée, Saint-Georges, Sainte-Croix, Saint-Paul, Notre-Dame-de-la-Platière, Saint-Nizier, Saint-Pierre-Saint-Saturnin, Saint-Vincent. Sont mentionnées aussi les localités des campagnes voisines, comme Écully, Soucieu, Saint-Genis-Laval, Mornant, Vaugneray, ou un peu plus éloignées, comme L’Arbresle ou Saint-Symphorien-le-Château (actuellement Saint-Symphorien-sur-Coise). Quelques noms de localités du Bugey, du Dauphiné et du Forez apparaissent aussi, et même, plus rarement, de provinces beaucoup plus lointaines, telles que l’Auvergne, la Marche, le Limousin, signe que Lyon attire des immigrants.

La mention du domicile, sans être générale, est plus courante, même si elle n’a pas la précision à laquelle on est maintenant habitué. On voit se dessiner ainsi les contours d’un très vaste territoire paroissial – 155 ha, contre 9 pour Fourvière et 16 pour Saint-GeorgesGarden, p. 7 – qui s’étend, selon une formule souvent rencontrée dans les actes, « rière – c’est-à-dire derrière – notre paroisse », ou plus précisément à la périphérie de celle-ci, jusqu’aux « territoires » de Champvert, des Aqueducs, de la Garenne, des Granges, de Champagne, du Petit-Sainte-Foy, englobant Choulans, Saint-Roch et Fontanières d’un côté, Loyasse de l’autre, empiétant sur Fourvière. Saint-Irénée sur sa colline et son prolongement de la Quarantaine au bord de la Saône peuvent ainsi faire figure d’enclave réduite à la portion congrue, mais il se peut fort bien qu’il y ait eu compétition entre les deux paroisses pour l’encadrement des espaces les plus éloignés et que ce soient au contraire ces lieux reculés par rapport à Saint-Just qui soient des enclaves dans le territoire de Saint-Irénée.

L’axe majeur de la paroisse Saint-Just est représenté par la rue des Farges, s’allongeant depuis le haut du Gourguillon jusque, à travers l’ancien cloître de Saint-Just, aux abords de Saint-Irénée, soit sur une plus grande longueur que maintenant, et le long de laquelle se serrent les maisons, rue à laquelle il faut ajouter la rue de Trion et, entre les deux, celle des Basses-Verchères. Les mentions relatives à Saint-Just représentent les deux tiers des mentions exploitables. Le reste se rapporte principalement aux autres paroisses lyonnaises et à celles des campagnes avoisinantes, comme Brindas, Millery, Grézieu-la-Varenne ou Saint-Genis-l’Argentière.

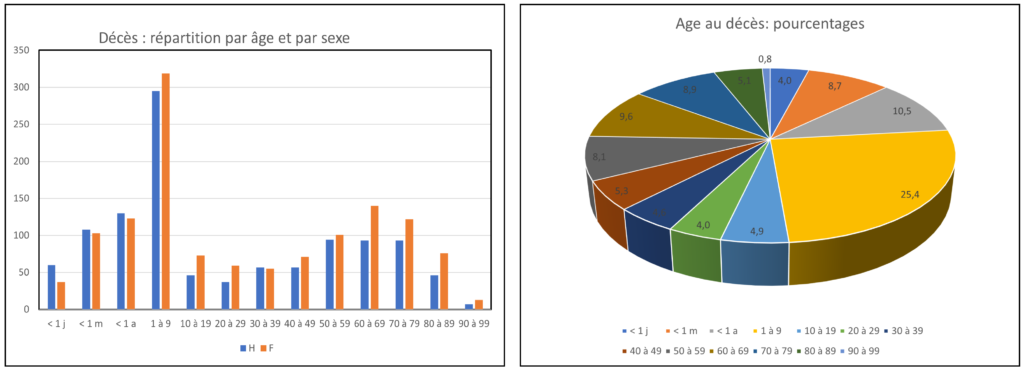

À de très rares exceptions, l’âge au décès est indiqué dans les actes. Même si on ne peut calculer correctement les taux de mortalité, par manque de recensements réguliers et de bonne qualité qui permettraient de leur rapporter le nombre des décès, on remarque néanmoins et immédiatement l’effroyable mortalité qui frappe les plus jeunes : à supposer que l’enregistrement des décès des tout jeunes enfants ne souffre pas d’omissions et soit correctement effectué, c’est au moins un quart des nouveau-nés qui meurt sans atteindre l’âge d’un an, davantage les garçons que les filles, et un autre quart disparaît avant d’atteindre l’âge de 10 ans, surtout à 1 et 2 ans ; ensuite, la mortalité diminue régulièrement. La génération de départ est ainsi réduite dramatiquement de moitié en l’espace d’une décennie, et même moins. C’est la principale différence avec la situation actuelle. On peut de ce fait estimer que l’espérance de vie, même s’il est difficile de la déterminer exactement, est près de 30 ans inférieure à ce qu’elle est actuellementBayard, p. 62. La mortalité des plus jeunes frappe impitoyablement, quelle que soit la condition des parents, naturels ou nourriciers, riches ou pauvres. Les jumeaux ne survivent pas, à plus forte raison les triplés, dont un cas est signalé en avril 1695. Ensuite le nombre de décès diminue très nettement, puis augmente à partir de 50 ans, avec un maximum entre 60 et 79 ans et, ce qui ne diffère pas de la situation actuelle, une plus grande longévité féminine et donc un plus grand nombre de veuves que de veufs.

Le graphique ci-dessus montre l’extrême irrégularité du nombre des décès d’une année à l’autre tout au long de la période. On remarque nettement la surmortalité liée à la crise de 1693-1694 (le nombre de décès est multiplié par 6 de 1686 à 1694), où se cumulent les effets d’un hiver très rigoureux, de mauvaises récoltes, du manque de subsistances, du renchérissement des prix de la nourriture, de la contraction de l’activité, du chômage, ainsi que de maladies contagieuses. Le grand hiver de 1709 est encore plus éprouvant par la rigueur extrême du froid (le nombre de décès fait plus que doubler de 1705 à 1709), même si les autorités, instruites par l’expérience, ont su prendre certaines mesures pour assurer le ravitaillement. Saint-Just, comme bien d’autres lieux, est frappé violemment.

La population, durement éprouvée, a du mal à se reconstituer pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Elle ne le pourrait pas d’ailleurs s’il n’y avait l’apport de l’immigration. Si l’impact des crises alimentaires est moins fort au XVIIIe siècle, la peur de la contagion reste présente. Ainsi, le 23 septembre 1721, est enterré un jardinier de 78 ans mort « chez Mrs de Sainte-Geneviève, les portes de Saint-Just étant fermées par l’ordre de Mr le prévôt des marchands et de Messieurs de la santéIl existe à Lyon un bureau de santé depuis 1580. dans l’appréhension où on était que la contagion ne vienne à Saint-Just ». Une reprise semble s’amorcer après le milieu du siècle, mais celle-ci est compromise par la crise économique qui survient dans les dernières années de l’Ancien Régime et frappe particulièrement le monde des ouvriers de la soie. Le registre de l’année 1787 fait d’ailleurs état de l’assemblée tenue le dimanche 28 octobre à l’issue des vêpres des notables de la paroisse, sous la présidence du curé Laget, pour répartir les 558 livres remises par le bureau général de la ville « pour subsister les pauvres ouvriers fabriquants en soye qui habitent en cette paroisse », la responsabilité de l’opération étant confiée au sieur Michel Piongaud, bourgeois.

À l’intérieur de l’année, la saison la plus meurtrière est, non pas l’hiver, mais l’été, avec un maximum en septembre. L’automne est également néfaste, ainsi que le mois de janvier. Une décrue se produit ensuite et se prolonge jusqu’au milieu de l’été. Quelques traits marquent les caractéristiques générales de la mortalité de cette époque. Le maximum constaté en été est dû aux fièvres, dont on ne peut avec certitude déterminer l’origine exacte. La typhoïde et le paludisme semblent en cause, même si Saint-Just se situe à l’écart des zones basses parcourues par les fleuves. On peut plus vraisemblablement invoquer le manque d’hygiène. Les enfants, en plus des accidents survenant au moment de la naissance, sont particulièrement sensibles à ces fièvres, mais ils sont également victimes des rigueurs de l’hiver, qui est aussi la période de plus grande natalité. Quant aux adultes, c’est en hiver et au début du printemps qu’ils sont le plus touchésGarden, pp. 112-113, p. 142..

Les actes n’indiquent généralement pas la cause ou les circonstances du décès. On relève assez souvent cependant la mention d’une « mort subite et imprévue ». On constate aussi la coïncidence de la mort de l’enfant à la naissance ou quelques instants après et de la mort de la mère le même jour ou le lendemain. On voit aussi que les membres d’une même famille meurent à peu près en même temps et l’on devine derrière cette triste concomitance l’effet de quelque contagion : voici par exemple l’enterrement le 30 mars 1700 de Florie Perret, 54 ans, et, le 10 avril suivant, celui de son mari Mathieu Clerc, 55 ans, jardinier.

La mort est parfois accidentelle, parfois suspecte, voire criminelle, auquel cas l’acte se révèle plus explicite, sans l’être totalement, avec recours officiel au juge de la juridiction de la baronnie de Saint-Just. Ainsi, à la date du 24 juin 1690, est transcrite la mort d’un enfant de six ans, Claude Saunier, fils d’un maître potier, « s’étant noyé par accident dans un réservoir d’eau ». Le 5 octobre 1691 est enterré Jean Matelin, 80 ans, « trouvé mort dans une chambre qu’il occupait rue des Anges ». Le 24 mai 1692, est inhumé Michel Brun, « trouvé mort de deux blessures dans sa vigne » et, le 4 novembre de la même année, un autre vigneron, Aimé Coindre, « tué d’un coup de mousquet par un soldat logeant chez (lui) », sans qu’il soit précisé si la mort a été donnée volontairement ou s’est produite accidentellement. Le 24 janvier 1694, est enterré « Benoît, pauvre enfant de Crémieu, âgé de dix ans, décédé… dans la maison de Madame Vignet hors les portes de la ville où l’on l’avait logé par charité, et fut trouvé mort dans son lit ». Le 1er avril 1694, c’est un « pauvre homme mendiant mort pneumonique et d’inanition, lequel on a trouvé dans une fénière [une grange] » ; on indique son âge, environ 26 ans, mais on ignore son identité. Le 28 mai 1694, c’est « une pauvre fille trouvée morte dans le quartier de Champvert » : elle a environ 12 ans, mais on ne sait pas davantage son nom. Le 12 juillet suivant, il s’agit de Pierre Saunier, mendiant, « trouvé mort dans la maison d’un marchand boucher », et le 4 octobre 1695, d’un petit mendiant, âgé de 5 ans, « trouvé mort sur de la paille ». Il est vrai qu’on est là au plus fort de la terrible crise de la fin du XVIIe siècle qui frappe impitoyablement les plus faibles et les plus malheureux. Mais c’est tout au long du siècle suivant que l’attention est attirée sur certains cas. Ainsi, le 6 avril 1724, mentionne-t-on, sans plus de précision, l’autopsie de Jean Baptiste Verot, fils d’un conseiller du roi et notaire royal. Le 4 juin 1728 est inhumée Françoise Dumas, adolescente de 12 ans, « assassinée et étranglée ». Le 28 octobre 1757 est rapportée la mort d’une femme de 80 ans « étant dans une faiblesse d’esprit perpétuelle », inhumée « dans le monastère des Dames de Sainte-Ursule sous le titre de Saint-Louis-aux-Martyrs situé dans cette paroisse ». Le 10 décembre 1767, il est fait mention d’« un enfant trouvé mort dans un jardin appartenant aux religieuses de l’Antiquaille ». Le 23 janvier 1780, est enterrée Philippe Anne Dénou, 63 ans, veuve de Michel Thomas, compagnon chapelier, « trouvée morte après plusieurs jours maison Terrasse rue de Trion », mais il est bien précisé qu’elle « avait toujours vécu en bonne chrétienne ». Le 9 janvier 1782, est enterré Philibert Mussy, 36 ans, « natif de Chalon, employé dans les fermes du roi à la porte de Serin, trouvé mort dans le chemin tendant de la place des Minimes à celle de l’Antiquaille ». Le 11 novembre 1786, est enterrée Jeanne Lavalerie, 86 ans, « trouvée morte dans sa maison par un accident occasionné par le feu ». Autant de misères et de tragédies individuelles qui se révèlent ainsi lors de ces événements.

Si l’on s’attache maintenant à la dimension proprement religieuse des actes, il y est souvent indiqué que les défunts ont reçu les sacrements qui permettent de se préparer à la rencontre avec Dieu. Des formules telles que « après avoir reçu les derniers sacrements avec piété et une grande résignation à la volonté de Dieu » ou bien « après avoir reçu les sacrements et avoir donné pendant une maladie assez longue et douloureuse toutes les marques d’un parfait chrétien » se lisent couramment. On trouve même des formulations plus développées. Ainsi, le 26 novembre 1694, pour Louise Blavet, 28 ans, épouse de Pierre Dauvergne, commis pour le roi au bureau de Saint-Just, « ayant donné des marques d’une bonne et sainte chrétienne et qui, dans tout le temps de sa maladie, a paru, dans une grande édification, très soumise à la volonté de Dieu, recevant les sacrements avec beaucoup de piété et de dévotion ». Le 14 février 1699, est enterré « honnête Pierre Aigrette, marchand revendeur », 65 ans, originaire de Suisse, qui « a vécu en homme sage et vertueux, a reçu tous les sacrements dans un grand esprit de piété ». Dans certains cas, les sacrements n’ont pas pu être administrés, ou ils l’ont été seulement en partie : ainsi en est-il de Pierre Thévenet, mendiant, originaire de Mornant, âgé de 80 ans, « trouvé au haut de la côte de Saint-Laurent dans le chemin de Fontanières à Sainte-Foy, sur lequel on a trouvé des marques d’un chrétien catholique romain » et enterré le 25 mars 1697, ou d’Anne Pipy, 66 ans, veuve de Jean Tabard, vigneron, morte « si promptement qu’on n’a pu lui administrer tous les sacrements de l’Église » et enterrée le 22 mars 1757.

Le souci d’édification et celui de mettre en évidence les vertus des défunts apparaissent pleinement dans les actes relatifs aux membres du clergé, surtout jusqu’aux années 1760. Ainsi, le 10 août 1694, pour Antoine Tardy, prêtre perpétuel, âgé de 54 ans, « ayant vécu d’une manière pieuse et édifiante dans la dite église où il a fait son devoir avec une grande application. Requiescat semper in pace. » ou du chanoine Antoine Dusoleil, 75 ans, enterré le 19 février 1698, « après avoir vécu d’une manière sainte et vertueuse et étant d’une assiduité admirable dans toutes ses fonctions de chanoine…ayant reçu tous les sacrements avec beaucoup de piété…Le Seigneur daigne le recevoir au rang des bienheureux et dans son repos éternel. Requiescat in pace. » Le 28 mai 1751 a lieu l’inhumation du chanoine Ennemond Debargues, 74 ans, qui « après avoir célébré la sainte messe, a été emporté mort plutôt que vif après avoir donné des preuves d’une piété singulière et d’une religion sans égale pendant le temps de sa vie, est mort ainsi qu’il a vécu ». Le 22 décembre 1757, est enterré le chanoine Mathieu Boësse, âgé de 63 ans, mort après avoir « donné des marques de sa charité envers les pauvres de cette paroisse et de la constance à supporter les maux dont le Seigneur l’affligeait depuis longtemps ».

Il en est de même des religieuses pour la seconde moitié du siècle. Voici quelques exemples relevés à propos des religieuses de l’Antiquaille: le 28 mars 1755, la « très honorable Jeanne Françoise Debere, religieuse du rang des sœurs de chœur de l’ordre de la Visitation de Ste Marie du second monastère de l’Antiquaille », morte « après avoir donné jusqu’au dernier moment des marques de sa patience et de sa résignation » ; le 11 juin 1759, Françoise Charlotte Besseville, âgée de 66 ans, dont 45 passés à l’Antiquaille, morte « après avoir donné des marques d’une solide et fervente piété, après avoir reçu tous les sacrements de l’Église et avoir même gagné l’indulgence plénière du jubilé universel accordé par Notre Saint Père le pape Clément XIII en faveur de son exaltation ». Les circonstances de la mort sont parfois plus éprouvantes : ainsi, le 3 décembre 1759, pour Marie Elisabeth Gonon, « dans la quarante septième année depuis sa profession », morte à 73 ans, « n’ayant pu recevoir que l’extrême-onction à cause d’un coup d’apoplexie qui la priva entièrement de sa connaissance, mais ayant communié le jour de la fête de la Présentation de la Sainte Vierge, ce qu’elle faisait régulièrement tous les huit jours autant que ses infirmités habituelles le lui permettaient, et ayant constamment donné des preuves de la piété, de la patience et de la résignation à la volonté de Dieu dans ses continuelles souffrances ». Trois jours après, c’est l’inhumation de Marie Geneviève Perrin, 62 ans, « ayant communié le dimanche avant le jour de sa mort et n’ayant pu recevoir qu’une seule onction attendu que sa mort a été sans agonie, deux ans de maladies compliquées l’ont faite une victime de souffrance et l’ont rendue un exemple édifiant d’une patience inaltérable ». L’acte établi le 18 juillet 1786 se rapporte à Marie Blaisine Cholier, âgée de 84 ans, dont 68 depuis sa profession, ancienne supérieure du couvent, qualifiée de « vénérable », dont il est écrit : « Sa vie a été constamment remplie par la pratique de toutes les vertus chrétiennes et religieuses et sa patience admirable dans les souffrances. Elle a reçu les sacrements de l’Église avec cette foi vive et cette religion dont elle a toujours été animée et qui ont fait constamment l’édification de cette communauté ». Pour les Ursulines, moins nombreuses que les Visitandines, on trouve, à la date du 27 février 1786, l’acte de sépulture de Louise Giraudier, 55 ans, sœur tourière du couvent, qui « a donné à ses supérieures les marques les plus distinguées de la docilité et de la vertu ainsi que de la piété la plus éminente ».

Les obsèques ont lieu très vite après le décès, le jour même, le lendemain ou le surlendemain. Les actes ne font pas état de l’assistance, si ce n’est pour les chanoines, les prêtres, les religieuses ou quelques laïcs influents, pour lesquels on fait ressortir, par la solennité qui marque leurs obsèques, la place particulière qu’ils occupaient. En revanche des témoins masculins sont toujours mentionnés, qui signent ou non. Ce sont la plupart du temps des proches des défunts, parents ou maris. Mais on remarque aussi qu’à la fin du XVIIIe siècle, ce sont souvent les mêmes témoins qui interviennent, sans lien direct avec les décédés, mais probablement parce qu’habitant à proximité de l’église, ils étaient plus facilement disponibles.

Si le curé ou le vicaire écrit habituellement « je, soussigné…, ai enterré dans le cimetière de notre paroisse… », on se doute bien que le travail d’inhumation proprement dit est effectué par le fossoyeur. Le 29 janvier 1788, il est fait état d’une petite fille, morte au bout de quelques minutes, « non baptisée, enterrée par le manilier [c’est-à-dire par le marguillier] dans le lieu destiné pour cela près du cimetière ». Le 11 novembre de la même année, le prêtre rédige l’acte de sépulture d’une autre petite fille morte au bout de quelques heures et écrit : « née morte sans avoir été ondoyée, (je) l’ai fait mettre par le manilier dans le lieu destiné et tout près du cimetière ». Quelques actes signalent que l’enterrement a été fait gratis pro Deo, mais on peut supposer que le cas est plus fréquent qu’il n’y paraît, compte tenu de la modestie du milieu social.

La très grande majorité des inhumations a lieu dans le cimetière attenant à l’église. Celui-ci n’existe plus, mais on voit encore le jardin qui marque son emplacement.

Le cimetière n’est cependant pas le seul lieu de sépulture. De 1668 à 1792 en effet, on dénombre 429 inhumations à l’intérieur même de l’église, soit environ 6% du total des inhumations. Cette coutume bien établie est surtout l’expression d’une incontestable piété et de la croyance qu’il n’y pas mieux que la proximité de l’autel dans l’attente de la résurrection pour gagner son salut. Mais c’est aussi un privilège rare que l’aisance permettant les fondations de messes et les relations peuvent certainement favoriser.

De ces inhumations à l’intérieur de l’église, 4/5 concernent des laïcs et le 1/5 restant par conséquent des ecclésiastiques.

Devant l’autel de la Vierge, dans le bas-côté droit, on remarque la pierre tombale de Joseph Berthois, mort en 1708 à l’âge de 45 ans, avocat en Parlement.

Récemment retrouvée dans le clocher la pierre tombale du chanoine Léonard Lacroix, mort à l’âge de 62 ans, enterré le 4 mai 1734, docteur en Sorbonne, abbé de Saint-Julien de Tours et surtout grand obéancier de Saint-Just.

Le lieu exact des inhumations effectuées à l’intérieur de l’église est loin d’être toujours indiqué. Cependant, quand l’indication en est donnée, c’est pour un bon tiers dans le caveau de la confrérie dite des Trente Trois, très exactement de la confrérie du Précieux Corps de Dieu et des Trente Trois, ainsi dénommée car elle comprenait 33 membres masculins, autant que d’années de la vie terrestre du Christ. La chapelle de cette confrérie, aujourd’hui disparue, se trouvait initialement dans le bas-côté droit en avant de la chapelle de la Vierge, puis fut transférée en 1717 sous le jubé (qui n’existe plus) du côté droit, enfin un siècle plus tard dans le bas-côté gauche, celui de la chapelle de saint Pierre, l’actuelle chapelle Saint-Just.

Pour un peu plus de la moitié, les inhumations dans cette chapelle concernent des hommes, plutôt âgés en général, d’une position sociale plutôt élevée, bourgeois, notaires, ayant exercé des fonctions officielles, comme celle de greffier de la baronnie de Saint-Just, ou participé à la vie publique, notamment dans le cadre des pennonagesLes pennonages formaient des milices urbaines de quartier qui devaient le service de « guet et garde ». Mais cette obligation était devenue au XVIIIe siècle plus théorique qu’effective. En 1680 d’ailleurs, les pennonages de Bourgneuf et de Saint-Just avaient été supprimés, n’étant plus habités par aucun notable en qui le consulat puisse prendre une entière confiance (Zeller, in Hist. de Lyon, p. 606), ce qui confirme en outre la modestie du milieu social. .

Ce sont surtout des maîtres de métier, comme maréchal ou boulanger. On trouve également des femmes, mariées à des représentants de ces mêmes catégories sociales, et plus rarement des enfants.

On trouve un unique cas de préférence pour le cimetière, où le choix de l’humilité n’exclut pas la solennité, celui de « demoiselle Jeanne Marie Égée – morte le 28 septembre 1755 – ainsi qu’elle a demandé par son testament…après avoir vécu d’une manière pieuse et chrétienne, accompagnée de Messieurs les prêtres et perpétuels ainsi que de tout le bas chœur et de Messieurs les recteurs et administrateurs de l’hôpital de la Charité et aumône générale de Lyon, en faveur duquel elle a disposé de ses biens et dernières volontés ».

Les chanoines ont leur propre caveau, dans le chœur comme il convient à leur rang. 26 d’entre eux y ont été inhumés au cours de la période qui nous intéresse.

Parmi eux, les grands obéanciers, investis de la principale dignité du chapitre, dont Jean Basset, mort le 26 mai 1694 à l’âge de 55 ans, Julien Blaut, mort le 25 septembre 1713 à l’âge de 65 ans, Odet Joseph de Soleizel, mort le 8 avril 1716 à l’âge de 57 ans, Léonard Lacroix, grand obéancier en 1716, mort le 13 mai 1734 à l’âge de 62 ans. En revanche, son neveu Antoine, mort à Paris en 1781, n’est pas enterré à Saint-Just et le neveu et successeur de celui-ci, Antoine-Barthélémy, dont la charge disparut en 1790 avec la dissolution du chapitre, non plus.

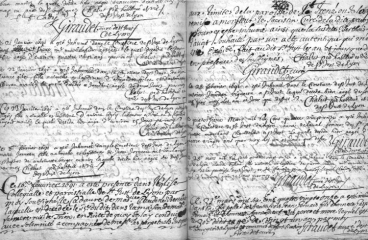

Les curés sont également honorés. Ainsi Pierre Joseph Giraudet, mort le 31 juillet 1727, âgé de 73 ans. Sa dernière signature au bas d’un acte étant du 19 juillet, on devine qu’il est mort à la tâche. Le premier acte signé de lui datant de 1688, cela représente un ministère de près de quarante ans. Ainsi encore Annibal De Madière, curé et chanoine d’honneur, mort le 30 janvier 1750 à l’âge de 60 ans « après avoir reçu plusieurs fois le Saint Viatique et Sainte Extrême-onction et donné des marques d’une résignation sans égale à la volonté de Dieu », enterré le 1er février en présence de tout le chapitre. Le 22 mai 1775, est enterré Antoine Lacour, « curé de la paroisse de St Just de Lyon et chanoine d’honneur né de la dite église collégiale et paroissiale », mort la veille à l’âge de 55 ans « après avoir édifié ses paroissiens soit par ses instructions, soit par ses vertus », la cérémonie étant présidée par Antoine Lacroix, grand obéancier, « chanoine et doyen et en cette qualité curé du dit chapitre, précédé processionnellement de tous les ecclésiastiques qui composent le clergé de cette église ».

Il existait aussi un caveau pour les prêtres perpétuels, où 28 d’entre eux ont été inhumés, par exemple Barthélemy Charavay, 56 ans, enterré le 2 août 1745 en présence de «Messieurs du Chapitre», ou encore Antoine Degrain, mort le 20 septembre 1790, âgé de 66 ans, enterré le lendemain en présence du grand obéancier Antoine Barthélemy de Lacroix Laval. Cet acte, signé du curé Bottin, est d’ailleurs le dernier se rapportant à un prêtre perpétuel. Dans quelques rares cas même, le caveau des perpétuels a servi à la sépulture d’autres personnes. On relève ainsi les actes concernant deux enfants de chœur : le 30 août 1749, celui de Jean Claude Marie Galet, fils d’un huissier royal et dont la mère, veuve, s’est remariée avec un marchand fabricant en étoffes de soie, et le 26 janvier 1758, celui de Benoît Charpin, 14 ans, fils d’un marchand quincaillier et neveu d’un perpétuel.

Il faut aussi tenir compte des inhumations qui ont eu lieu ailleurs que dans l’église ou dans le cimetière de la paroisse. En effet le territoire de celle-ci renferme trois monastères, deux de femmes et un d’hommes. Ce sont 21 religieuses de la Visitation de l’Antiquaille qui ont été enterrées dans le caveau de saint Pothin (on va même jusqu’à préciser la plupart du temps sous quelle pierre) et 3 religieuses dans le cimetière du couvent des Ursulines, auxquelles il faut ajouter 2 dames pensionnaires. Mais c’est le couvent des Minimes qui est le plus souvent signalé. Si les religieux qui l’habitent ne sont pas cités dans les registres paroissiaux – ils ont leurs propres registres et leurs propres cérémonies-, sont mentionnées en revanche 44 personnes laïques, dont 34 femmes, plutôt âgées, voire très âgées, appartenant majoritairement au milieu des marchands et des maîtres des métiers et particulièrement attirées, du fait de leur condition et de leurs relations, par la sépulture dans l’église de ce couvent, du moins jusqu’à la fin de l’année 1759 où la liste s’interrompt. Les chapelles de l’église des Minimes renfermaient de nombreuses tombes et formaient une véritable nécropoleMartin, t. 1, p. 68.

Dans ces cas de transport aux Minimes, la formulation des actes diffère un peu. Voici un exemple en date du 3 mars 1695 : « A été présenté dans l’église paroissiale de St Just de Lyon le cadavre de feu honnête Claude Brossy, marchand de chevaux, mari d’honnête Antoinette Morandin, lequel est décédé le deuxième du dit, âgé d’environ septante deux ans, et après la dite présentation à l’église paroissiale, nous curé soussigné [Giraudet] l’avons transporté aux Pères Minimes pour y être inhumé, ainsi qu’il avait élu sa sépulture par son testament reçu par Me Cassile, notaire royal, accompagné de Messieurs les perpétuels et habitués qui ont assisté à son enterrement ». Le 20 février 1727 a lieu l’inhumation d’« honnête défunte Catherine Brossard », veuve de François Deard, 80 ans, avec l’assistance de « Messieurs les prêtres perpétuels – parmi lesquels Mathieu Deard -, habitués et clercs » et le corps est transféré « processionnellement aux Révérends Pères Minimes ».

Il existe enfin quelques très rares cas de présentation du corps du défunt dans l’église de Saint-Just et de transport vers une autre église paroissiale : par exemple, Claudine Boirevent, 55 ans, épouse de Claude Benoist, maître jardinier demeurant à Saint-Just, dont le cadavre fut, le 5 juin 1697, « en suite des cérémonies et de l’absoute faites, nous [le curé Giraudet] …[fut] transporté aux limites de St Irénée où Mr Guerin l’a reçu processionnellement pour être enterré dans la paroisse ainsi qu’elle l’avait désiré », ou, le 28 octobre 1726, Elisabeth de Laforest, 76 ans, présentée à Saint-Just, mais inhumée dans l’église de Fourvière.

Pour en revenir à Saint-Just, il faut savoir qu’une déclaration du roi Louis XVI en date du 10 mars 1776 ordonnait la fin des inhumations à l’intérieur des églises, sauf exceptions en faveur de certains ecclésiastiques, et le déplacement des cimetières à l’extérieur des villes. À vrai dire, la question de ce transfert était déjà débattue à partir d’arguments de santé publique et le chanoine Antoine Lacroix, membre de l’Académie de Lyon, par ailleurs l’un des pionniers des études statistiques, auteur d’Observations sur le nécrologe pour les années 1766 et 1767 (1768) et de Réflexions sur les sépultures dans la ville de Lyon (1776), s’y était lui-même intéressé au point de demander l’application rapide de la décision royale et la création d’un cimetière unique, de préférence, en raison du régime des vents, à l’est de la villeFavre, p. 156, Zeller, p. 4 où existait déjà le cimetière de la Madeleine pour l’Hôtel-Dieu.

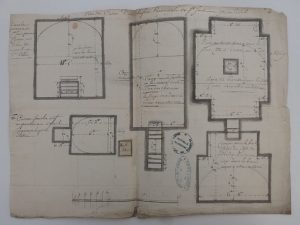

Les archives départementales du Rhône possèdent un document particulièrement utile à ce sujet. Ce document coté 1B6 fait état de l’arrêt du Parlement de Paris ordonnant la visite des cimetières de Lyon et de ses faubourgs. Celle-ci eut lieu en décembre 1777-janvier 1778 et fut réalisée dans les vingt cimetières lyonnais par une commission formée de Gesse de Poizieux, lieutenant général en sénéchaussée et siège présidial, Antoine Roche et Cyr Decrénice, architectes, deux chirurgiens, Barthélemy Collomb, professeur au Collège royal de Chirurgie, et Michel Carret, ancien major de l’Hôtel-Dieu, et deux médecins, Antoine-Marie de la Bruyère et Étienne-Antoine Bra. Leur visite donna lieu à l’établissement de procès-verbaux et à la levée de plans, qui furent publiés dans les mois qui suivirent. Pour l’église paroissiale de Saint-Just, on lit ce qui suit :

« Nous nous sommes transportés dans cette église pour lever les plans et faire une recherche exacte des caveaux ; à cet effet, nous nous sommes adressés à Mr le Curé pour qu’il nous fit ouvrir toutes les tombes. Nous sommes premièrement descendus par un escalier en pierre de taille de deux pieds de largeurLes unités de mesure sont celles utilisées à l’époque. 1 pied équivaut à 34,25 cm et 1 pouce à 2,85 cm., [68,5 cm] dans un caveau à droite de la nef dans les bas-côtés, lequel a onze pieds onze pouces de longueur [4,08 m], sur onze pieds cinq pouces de largeur [3,91 m], et cinq pieds neuf pouces de hauteur sous clef [1,97 m]; dans ce caveau est un corps dans une bière sans être recouverte de terre. De là nous avons été dans un autre placé du même côté, vis-à-vis la quatrième arcade ; nous y sommes descendus par un escalier en pierre de taille de deux pieds de largeur [68,5 cm]; ce caveau a de longueur dix-sept pieds six pouces [5,99 m] sur douze pieds onze pouces de largeur [4,42 m] et de sept pieds de hauteur sous clef [2,40 m]; nous avons compté vingt-deux bières qui sont empilées. À gauche de la nef dans le bas-côté, et en face de la première arcade, est un caveau avec son escalier en pierre de taille de deux pieds de largeur[68,5 cm], lequel a de longueur sept pieds deux pouces [2,45 m] sur six pieds de largeur [2,06 m], et de six pieds de hauteur [2,06 m] sous clef.

Sur la même ligne vis-à-vis la troisième arcade est un autre caveau, dont l’escalier en pierre de taille a deux pieds dix pouces de largeur [97 cm]; ce caveau a treize pieds trois pouces de longueur [4,54 m] sur onze pieds cinq pouces de largeur [3,91 m] et six pieds quatre pouces de hauteur [2,17 m] sous clef ; nous avons reconnu les mêmes inconvénients pour les bières qui sont simplement sur terre.

À gauche du sanctuaire est la crypte de Messieurs les Chanoines ; l’on y descend par un escalier en pierre de taille de la largeur de deux pieds quatre pouces [80 cm] ; elle a de longueur dix-sept pieds neuf pouces [6,08 m] sur neuf pieds de largeur [3,08 m], et cinq pieds huit pouces de hauteur [1,94 m] sous clef ; dans le fond on voit un charnier, et les bières y sont entassées cubiquement.

Cimetière.

Après notre visite faite des susdits caveaux, nous avons pris notre direction vers le cimetière, qui se trouve placé à droite de l’église ; on y parvient par un passage de cinq pieds quatre pouces de largeur [1,83 m]; ce cimetière est borné au sud par un mur de clôture de douze pieds de hauteur [4,11 m]; dans le milieu de ce mur est adossée la croix ; au nord par un mur de clôture de sept pieds deux pouces de hauteur [2,45 m]; à l’ouest par un mur de six pieds trois pouces de hauteur [2,14 m]. Ce local a la figure d’un trapèze dont la longueur d’un côté est de soixante et onze pieds [24,32 m], de l’autre cinquante et un pieds [17,47 m], et des largeurs de cinquante et un pieds quatre pouces [17,58 m] et de quarante-sept pieds [16,10 m].

La bière que nous avons fait découvrir a un pied six pouces [51 cm] de recouvrement de terre. »

Les mêmes enquêteurs notent à propos des « catacombes » de Saint-Nizier : « Nous avons fait découvrir en plusieurs endroits, et nous avons reconnu que tous les corps étaient sans bière ; que les uns n´avoient que quatre pouces [11,40 cm] de recouvrement de terre, les autres un pouce [2,85 cm] seulement.”

Joint au rapport, le plan des caveaux en confirme les indications. L’étroitesse des accès et les faibles dimensions des caveaux ne peuvent que conduire à l’encombrement, et l’on conçoit que les enfouissements à faible profondeur et souvent sans guère de précautions, l’absence d’aération, comme le fréquent déplacement des dalles placées au-dessus des escaliers, afin de retirer ou de redisposer les restes et de faire de la place pour de nouveaux corps, était à l’origine d’exhalaisons malsaines.

Les mêmes remarques peuvent être faites à propos du cimetière, d’autant plus que les inhumations y sont beaucoup plus nombreuses et fréquentes que dans l’église. À la différence toutefois des cimetières situés en pleine ville, tout près des maisons, comme celui de Saint-Nizier, celui de Saint-Just, non loin des remparts, est un peu à l’écart.

La mesure de transfert ne fut pas immédiatement appliquée, puisque les registres paroissiaux font état d’inhumations dans le cimetière local et à l’intérieur même de l’église jusqu’à la fin de 1792. Il est probable que la municipalité, à qui incomberait désormais la responsabilité des cimetières, reculait devant la dépense, alors que d’autres villes avaient été plus rapides à appliquer la mesure. On connaît beaucoup moins ce qui se passa ensuite, d’autant plus que les convulsions politiques de l’année 1793, le siège de la ville et la répression qui s’ensuivit, la déchristianisation qui bâtit son plein jusqu’en 1795 n’ont fait qu’ajouter à la confusion. On sait cependant qu’un cimetière fut aménagé pour l’ensemble de la ville en un lieu situé au-dessus de Saint-Just en bordure du chemin de ronde des anciens remparts, à mi-pente de l’actuelle montée du Télégraphe. Il fut vite saturé et il n’en reste plus rien, puisqu’une nouvelle ligne de fortifications en ces lieux fut établie dans les années 1830 et surtout parce qu’à partir de 1807 fut mis en service le cimetière général de Loyasse. Le projet avait d’ailleurs été déjà envisagé à l’époque même de la décision de mettre fin aux cimetières paroissiaux, mais il fallut beaucoup de temps pour que les décisions définitives, la principale étant le décret du Premier Consul du 23 prairial an XII (12 juin 1804), soient prises et suivies d’effet.

L’étude des actes de sépulture a ses limites évidentes. Elle n’autorise qu’une approche partielle des réalités démographiques et sociales de la population. Mais, comme ce ne sont pas uniquement des actes de décès avec une simple valeur administrative et juridique, et que leur fonction première est religieuse, ils permettent de mieux connaître cette petite société qu’est la paroisse à travers l’évocation de son clergé, de ses fidèles, des sacrements qui les accompagnent au moment où s’achève leur vie terrestre, des cérémonies célébrées lors de leur inhumation, et d’une certaine manière, par-delà la description des pratiques, de connaître aussi comment s’expriment la piété et le sentiment religieux.

Françoise Bayard (dir.), in Histoire de Lyon des origines à nos jours, Livre III, L’époque moderne, Lyon, Éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 2007, 956 p.

Maurice Garden : Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, Paris, Les Belles-Lettres, 1970, LIII + 772 p.

Françoise Bayard : Vivre à Lyon sous l’Ancien Régime, Paris, Perrin, 1997, 352 p. (édition numérique, 2015)

Jean-Baptiste Martin : Histoire des églises et chapelles de Lyon, Lyon, Lardanchet, 1908

https://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_des_églises_et_chapelles_de_Lyon

Daniel Ligou : L’évolution des cimetières, Archives sociales des religions, n° 39, 1975, pp. 61-77

https://www.persee.fr/doc/assr_0335-5985_1975_num_39_1_2767

Robert Favre : Du « médico-topographique » à Lyon en 1783, Dix-huitième siècle, 1977, n° 9, pp. 151-159

https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1977_num_9_1_1121

Olivier Zeller : La pollution par les cimetières urbains. Pratiques funéraires et discours médical à Lyon en 1777,

Histoire urbaine, 2002/1, n° 5, pp. 67-83

https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2002-1-page-67.htm

Olivier Zeller : La bourgeoisie statutaire de Lyon et ses privilèges, Lyon, Éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 2015, 268 p.